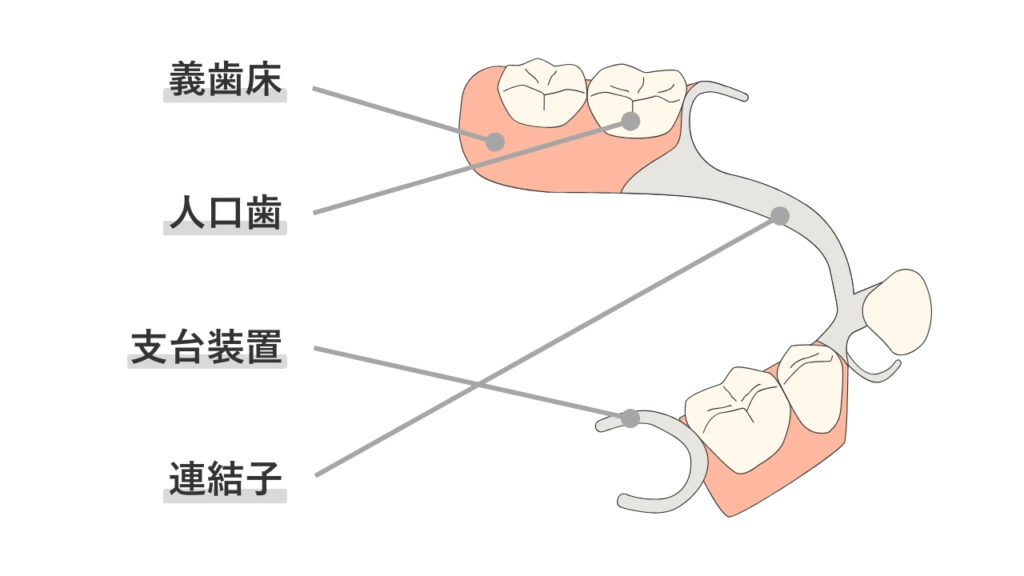

入れ歯は、失った歯の機能と美しさを取り戻すための重要な治療法の一つです。 しかし、入れ歯がどのような構造をしているのか、具体的には意外と知られていないものです。

この記事では、入れ歯の基本構造である「義歯床」「人工歯」「支台装置」「連結子」それぞれの特徴や役割を詳しく解説していきます。

さらに、自分に合った入れ歯を選ぶ際に知っておきたいポイントについても触れ、生活の質を高めるためのヒントをお伝えします。 入れ歯選びに迷っている方や、自分の入れ歯についてもっと詳しく知りたい方に向けた内容です。

入れ歯の基本構造

入れ歯は、歯を失った際にその機能を補う目的で使用されます。その基本構造は、義歯床、人工歯、支台装置、連結子の4つです。それぞれの部分が独自の役割を果たすことで、入れ歯として正しく機能します。

義歯床(ぎししょう)

義歯床とは、入れ歯を口腔内で支える基礎部分の構造で、主に入れ歯のピンク色の部分です。歯ぐきや頬などの口腔粘膜に直接触れ、後述する人工歯を保持する役割があります。

素材としては、アクリル樹脂(レジン)や金属などが使用されることが多いです。特に総入れ歯では、義歯床がしっかりと口腔粘膜に密着することで、入れ歯が歯茎の上にしっかりと固定されます。

義歯床は、失われた骨や歯ぐきのボリュームを回復します。

人工歯(じんこうし)

人工歯は、失った歯にに代わって実際に噛む役割を担う部分で、入れ歯の白い部分です。見た目には天然の歯に近い構造を持ち、日常生活での自然な美しさを保つことが求められます。一方で、機能面では噛み合わせや耐久性が重視されます。

素材としては、レジンやセラミックが選ばれることが一般的です。

人工歯の配置や形状は、個々の患者さんの噛み合わせに合わせて設計されるため、入れ歯全体の快適さや使用感に大きく影響します。特に、食事の際にしっかりと噛むことができるよう、人工歯の位置やかみ合わせた時の接触度合いに注意が払われます。

人工歯は、失われた歯の代わりとなるパーツです。

支台装置(しだいそうち)

支台装置は、入れ歯を固定するための構造です。支台装置は、間接支台装置と直接支台装置に分けられます。失った歯の隣に設計されるものが直接支台装置で、歯を失った部位から遠くに設置されるものが間接維持装置です。

直接維持装置の典型例がクラスプと呼ばれる金属製のバネです。クラスプは部分入れ歯のための構造ですので、総入れ歯にはありません。このバネが残った天然歯に引っ掛かることで部分入れ歯が安定します。ただし、天然歯自体に負担がかかる可能性もあるため、患者さんの歯の状態に合わせた慎重な設計が必要です。

また、クラスプ以外に磁性アタッチメントやインプラントを利用した特殊な支台装置もあり、それぞれメリット・デメリットがあります。

連結子(れんけつし)

連結子は、義歯床や支台装置を一体化させる役割を果たす部分です。部分入れ歯だけの構造で、総入れ歯にはありません。一般的には金属で作られることが多いですが、保険治療の入れ歯ではアクリル樹脂(レジン)で作製されることもあります。

連結歯には大きな負担がかかるため、耐久性が求められます。さらに比較的大きな構造物ですので、装着時の快適性も重要です。

入れ歯を作る構造物をまとめる働きだけではなく、口腔内の広い範囲に分布することで、入れ歯の動揺を抑える働きもあります。

片方の顎(上または下)に、入れ歯が複数入ることは基本的にありません。それぞれの構造は連結子によって連結され、一つの入れ歯になります。

入れ歯の構造の選び方

入れ歯の4つの構造のうち、患者さんの希望に応じて変更できるものと、そうでないものがあります。保険治療と自費治療とでは、選択肢の幅が異なります。

選べる構造

義歯床や人工歯、直接支台装置は患者さん自身の要望に応じて、カスタマイズすることが可能です。

義歯床では主に素材が選択できます。保険治療で用いられているものはレジン床とよばれ、アクリル樹脂製です。自費治療では金属を義歯床として選択可能です。その場合でも、一部にアクリル樹脂を使用しますので、完全な金属製ではありません。

人工歯では、特に前歯の色や形態を選べます。

直接支台装置にはさまざまな選択肢があります。金属製のクラスプを使用する場合と、金属製のクラスプを使用しない場合に大別されます。保険治療の部分入れ歯では金属製のクラスプが用いられます。

選べない構造

連結子が選択できるシーンは少ないと思います。連結子の設計にはさまざまなルールがありますので、歯科医師主導で素材や形態が決定されることが多いでしょう。

入れ歯が完成してからでは、大きな修正は困難です。気になる部分があれば、事前に歯科医師に相談しましょう。